Выученная беспомощность: что это и чем помочь ребёнку

Научить себя и ребёнка оптимизму проще, если знать ошибки теории выученной беспомощности. Этот термин нередко используют психологи разного масштаба, но часто не по делу. В статье объясняем, почему теорию признали ошибочной её же создатели, и на конкретных примерах показываем, как добавить оптимизма даже самым отъявленным пессимистам.

Что такое выученная беспомощность

Это ошибочная теория, выводы из которой полезны для развития оптимизма. 1964 год. Психолог Мартин Селигман ещё молодой аспирант, который устроился в лабораторию Пенсильванского университета. Тут проводят опыты на собаках: включают звук, потом бьют животных током и ждут, что они станут бояться звука.

Эксперимент идёт не по плану. Когда собакам включают звук и бьют их током, они не убегают, даже если открыть клетку. Животные ложатся на пол и скулят — терпят боль. Селигман был потрясён открытием: собаки обучились беспомощности.

Без паники! Ни одна собака не пострадала от опытов Селигмана. Разряд тока был слабым — доставлял не больше боли, чем укол. К тому же после эксперимента собак всё-таки излечили от беспомощности — они выпрыгивали из неудобной клетки.

Мартин Селигман сформулировал понятие: выученная беспомощность — состояние, при котором человек не верит, что может что-то изменить, хотя у него есть инструменты для этого. Допустим, у ребёнка проблемы с одноклассниками, но он не жалуется родителям, потому что считает, что его всё равно не переведут в другую школу.

Ирина Воронцова, кандидат педагогических наук, старший методист в онлайн-школе «ИнтернетУрок»:

«Выученная беспомощность — это опасное психологическое состояние, которое возникает после неоднократных ситуаций, где усилия не привели к ожидаемому результату. Переживший их человек начинает верить в свою неспособность контролировать события, опускает руки, даже когда появляется возможность изменить ситуацию.

Выученная беспомощность приводит к снижению мотивации, депрессии, тревожности и ухудшению общего качества жизни. Человек теряет веру в себя, становится пассивным и избегает новых вызовов, его пугают трудности. Он заведомо думает, что не справится с ними».

Селигман проводил первые эксперименты с соратником Стивеном Майером, который впоследствии изучал мозг с помощью томографии. Так Стивен доказал, что беспомощность — не приобретённое, а врождённое качество человека.

Мартин Селигман видоизменил и дополнил теорию выученной беспомощности:

-

Описал процесс появления беспомощности с точки зрения нейробиологии — показал, какие процессы возникают в мозге человека в ответ на негативное воздействие, что заставляет человека прекратить попытки действовать.

-

Ввёл понятие выученного оптимизма: показал, что беспомощность — базовая настройка организма, естественная реакция нашего тела. Это можно преодолеть, обучив школьника оптимизму. То есть меняем одну реакцию на другую.

Мартин Селигман, американский психолог, основоположник позитивной психологии:

«Мы были неправы: беспомощность — это состояние, свойственное млекопитающим по умолчанию. Мы рождаемся и вырастаем с этой беспомощностью. А то, чему мы можем научиться, — это выученный оптимизм».

При чём тут теория выученного оптимизма

В экспериментах Селигмана и его коллег находились люди, которые не сдавались, — примерно каждый третий. Возникла теория, что настойчивость — это приобретённое качество. Если оно у человека есть, то он легко справляется с трудностями. Если нет — ломается и сдаётся.

Психолог Бернард Вайнер из Калифорнийского университета проводил эксперименты над мышами. Животные нажимали на кнопку и получали еду. Потом еду не давали. Мышка нажимала на кнопку примерно 10 раз и сдавалась, понимая, что еды больше нет. Эксперимент усложнили. Мышке давали еду, когда она нажимала на кнопку, но хаотично — через 5–10 нажатий. Когда её переставали кормить, она могла давить на кнопку раз сто.

Аналогичный эксперимент с людьми не принёс однозначного результата. Одни быстро переставали нажимать на кнопку, а другие продолжали. Сдавшиеся объясняли своё поведение в ключе «у учёных закончилась для меня еда». Не смирившиеся оправдывали свою настойчивость тем, что «наверное, кнопку заело».

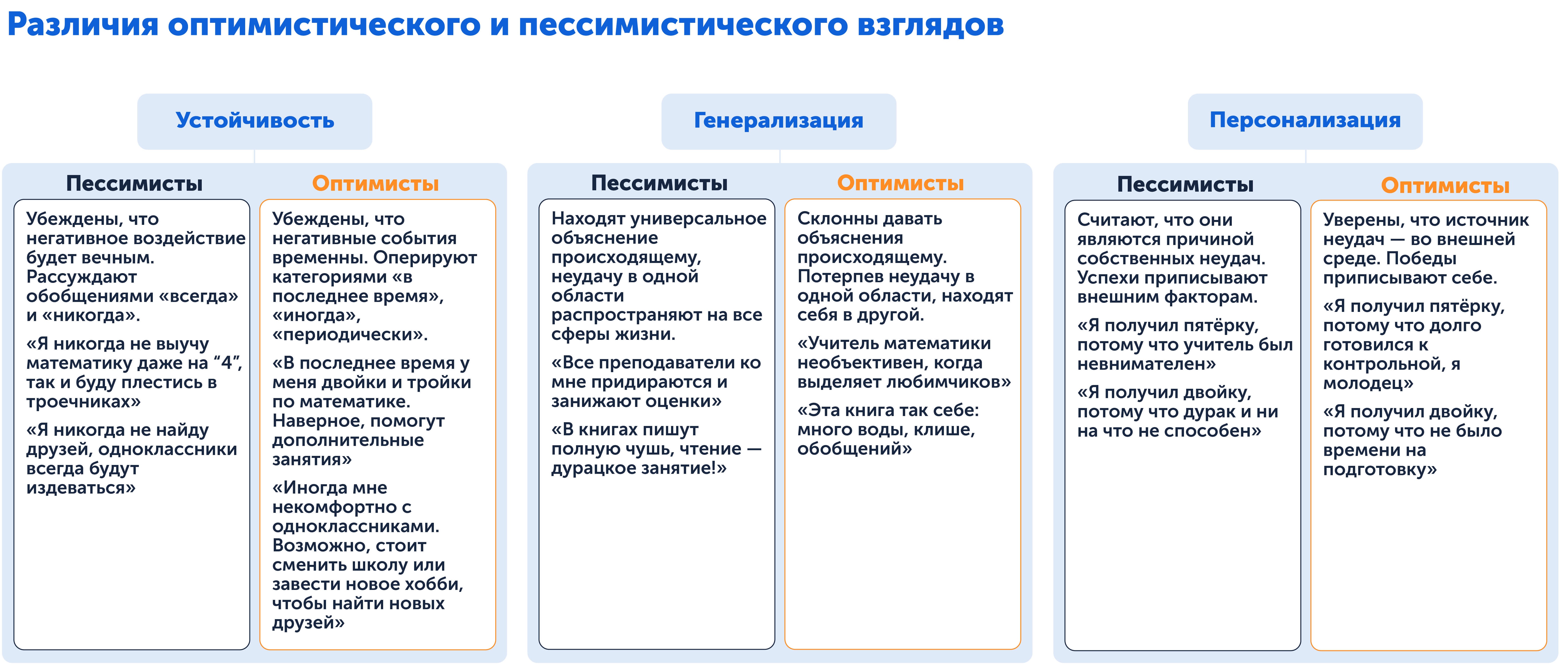

Получается, одну и ту же ситуацию люди склонны объяснять по-разному. Это влияет на их действия, настроение, самоощущение. Селигман назвал это стилем объяснений: что человек говорит себе, когда сталкивается с проблемой. Пессимисты быстро сдаются и становятся беспомощными. Оптимисты долго держатся и не отступают даже под давлением проблем.

Мартин Селигман вывел три параметра объяснений. В зависимости от того, как они работают, формируется пессимистическое или оптимистическое восприятие мира.

Если заметили у ребёнка признаки пессимизма — без паники!

С одной стороны, пессимизм — это норма. Он свойственен человеческой природе. Селигман говорит на лекциях, что «всех оптимистичных давно уже съели». С точки зрения эволюции человек должен быть пессимистично настроен и тревожен.

Однако, с другой стороны, жить с этим сложно. Пессимисты склонны к депрессии, редко достигают карьерных высот и не отличаются крепким здоровьем.

Беспомощность в ответ на негативное воздействие — это естественный природный механизм, который запускается автоматически под действием нейромедиаторов. Он позволяет не перегрузить мозг и не сойти с ума. Собаки, которые проявили беспомощность, чувствовали себя лучше, чем те, которые пытались сбежать.

Последние теряли шерсть, сильно нервничали. Однако в 2025 году беспомощность и пессимизм не в тренде. Полезнее научить ребёнка перестраивать естественные реакции так, чтобы он мог адаптироваться в социуме.

Как научить ребёнка быть оптимистом

Оптимизм — это не розовые очки безумца. Это то, как мы переживаем негатив, какие мысли у нас возникают в ситуациях неуспеха. Если мы думаем об этом как о жизненном этапе, который пройдёт или может быть ступенькой для роста, то мы оптимисты. Если видим в этом драму — пессимисты. Однако такой вердикт не на всю жизнь. Оптимизму можно научиться по адаптированному алгоритму Мартина Селигмана.

Шаг 1. Приучаем школьника выбирать

Рекомендуем дать ребёнку право выбора. В качестве примера приведём эксперимент, который провели последователи Селигмана в 1970-х. В доме престарелых сформировали две группы добровольцев. Постояльцев на одном из этажей окружили полной заботой и вниманием. Но полностью лишили возможности выбирать. Персонал директивно говорил: вы ухаживаете вот за этим цветком, на завтрак, обед и ужин едите эти блюда, а развлекаетесь только так. На другом этаже были такие же прекрасные условия и заботливый персонал, но пожилым людям предложили выбор: они сами могли выбрать цветок, еду и развлечения.

Эксперимент показал: люди, лишённые выбора, хуже себя чувствовали, а смертность на их этаже была выше. Можно сделать вывод: качество жизни улучшается, когда можно выбирать хотя бы в мелочах.

Важно вернуть или привить ребёнку субъектность. Не размышлять в духе «кто меня порадует и сделает счастливым», а поставить вопрос: «Что я могу для себя сделать, что я привнесу в свою жизнь, чтобы её улучшить?» Учим выбирать, слушать свои желания, мысли, чувства, ощущения, нести ответственность.

Шаг 2. Показываем пользу микродействий

Ни к чему пытаться быстро достигнуть идеала. Двигаемся маленькими шагами.

Анна Жадан, методист онлайн-школы «ИнтернетУрок»:

«Начните с небольших задач, которые вы можете выполнить. Это могут быть простые действия, такие как уборка комнаты или чтение нескольких страниц книги. Каждый маленький успех будет укреплять вашу уверенность в себе и показывать, что вы способны менять свою жизнь».

Большие цели дробим на микрозадачи. Так можно запустить дофаминовую петлю. Школьник достиг маленькой цели — получил удовлетворение. Достиг следующей цели — ещё раз получил удовлетворение. Через много-много раз выработается внутренняя мотивация. Ребёнок научится действовать.

К тому же маленькой цели проще достигнуть. А значит, будет меньше поводов ругать себя или погружаться в тяжёлые мысли.

Шаг 3. Развиваем способность воспринимать обратную связь

Полезно приучить ребёнка хвалить себя. Не просто «я молодец», а конкретно описывать успех: «Я всё-таки преодолела себя и сходила на тренировку (выучила сложную тему по химии)».

Важна не только внутренняя обратная связь, но и внешняя: что говорят о действиях ребёнка окружающие. Не всегда обратная связь будет позитивной. Иногда школьнику укажут и на недостатки.

Как спокойно реагировать на обратную связь:

- Разделять объективную критику и токсичность.

- Не воспринимать обратную связь как критику личности. Понять, что вы хороший человек, но совершили ошибку — и имеете на это право.

Анна Жадан:

«Мотивацию может повысить общение с теми, кто верит в вас и вдохновляет. Поддержка близких помогает создать позитивную атмосферу, где вы сможете делиться своими успехами и неудачами, получая конструктивную обратную связь».

Работа над собой, своими убеждениями и установками очень сложная. Не всегда получается поменяться. В этом случае может помочь специалист в области когнитивно-поведенческой терапии.

Чем помочь без психиатра

Предположим, ребёнок боится действовать, потому что не верит в свой успех. Возможно, причина его пессимизма — в дисбалансе нейромедиаторов.

Как выровнять уровень нейромедиаторов:

- Налаживаем режим питания — вводим равномерное число приёмов пищи, сбалансированный рацион.

- Задействуем механизмы, которые высвобождают адреналин. Это может быть спорт или эмоции: гнев и злость помогают выйти из состояния бессилия.

- Добавляем активность. Подойдут любые динамичные виды спорта: ходьба, танцы, силовые и кардиотренировки.

- Включаем агрессивную музыку, например рок. Он высвобождает адреналин, который тормозит выработку серотонина.

- Стимулируем мотивацию. Ищем то, что заставляет нас двигаться, вызывает эмоции.

Анна Жадан:

«Не стоит ожидать мгновенных результатов. Будьте терпеливы к себе и продолжайте двигаться вперёд, даже если иногда возникают трудности».

Что защитит школьника от пессимизма

Циниками часто становятся разочарованные романтики, а пессимистами — оптимисты из-за травмирующего опыта.

Ирина Воронцова:

«Если человек систематически сталкивается с неудачами и разочарованием, несмотря на все попытки что-то изменить, у него формируется убеждение в собственной некомпетентности. Причём это может произойти в разных сферах жизни: учёбе, увлечениях, личных отношениях. Преодоление этого состояния требует осознания проблемы, изменения мышления и постепенного контроля над своим состоянием, а в сложных и запущенных случаях — работы с психиатром».

Как помочь ребёнку стать оптимистом:

- Предоставляем выбор. Начинаем с малого: что съесть, что надеть. Постепенно двигаемся к серьёзным вопросам.

- Учим ставить микроцели. Показываем, что долгий путь состоит из мелких шагов. Делим глобальную цель на небольшие. Достигнув каждой из них, школьник поймёт, что всё сделано и при этом он сам доволен собой.

- Хвалим за конкретику: «Ты приложил много сил», «Ты нашёл оригинальный способ решения проблемы».

- Критикуем не личность, а поступки. Ребёнок хороший, но поступил неправильно.

- Даём право на ошибку. Каждый ошибается, и трагедии в этом нет.

Анна Жадан:

«Важный шаг на пути к освобождению от пессимизма — это осознание своих мыслей и эмоций. Часто мы не замечаем, как негативные установки проникают в наше сознание и формируют пессимистичный взгляд на жизнь. Важно научиться отслеживать такие мысли и оспаривать их. Например, вместо того чтобы говорить себе “я не смогу это сделать”, полезно заменить эту мысль на “я постараюсь и сделаю всё возможное”».

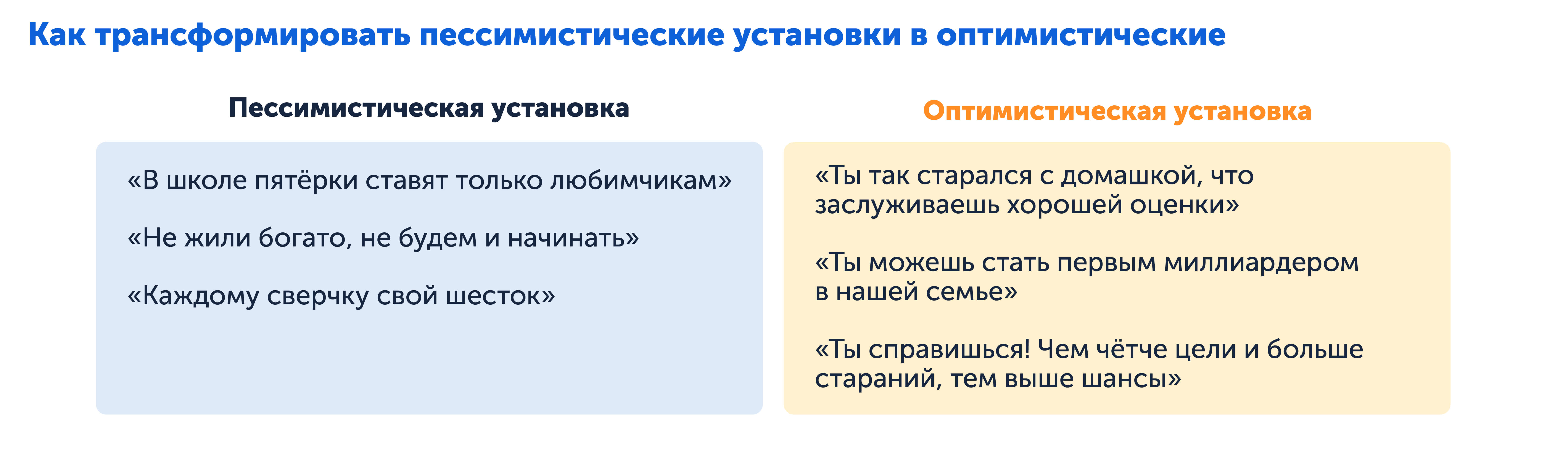

Главное в профилактике пессимизма — пример родителей. Если родные смотрят на мир через «чёрные очки», то ребёнок, вероятно, будет копировать этот подход. Стоит работать над воспитанием оптимизма — менять стиль объяснения с пессимистичного на оптимистичный.

В нашей онлайн-школе «ИнтернетУрок» мы делаем всё, чтобы ребёнок чувствовал себя свободным и был уверен: любые цели ему по силам. Наши педагоги не критикуют детей, дают мотивирующую обратную связь, разбирают на консультациях типовые ошибки без перехода на личности, доброжелательно отвечают на вопросы в чате по непонятным темам.

Наши ученики свободны в выборе времени и места занятий. И даже в выполнении домашки: могут сдать её в любое время, главное — до конца четверти. Приглашаем посмотреть, как это работает, своими глазами. Бесплатно предоставим пробный доступ с полным функционалом в обмен на контакты в форме ниже.

8 (800) 775 4121

8 (800) 775 4121

61

61

12 марта 2025

12 марта 2025

Статья

Статья