Как ставить цели, чтобы действительно их достигать

По идее, цели облагораживают и заряжают желанием жить. «У людей с целью и планами на будущее горят глаза и не иссякают силы. Они легче переносят болезни, дольше остаются молодыми, сохраняют энергию», — оптимистично обобщает автор книги «Новые размышления о личном развитии», предприниматель и бизнес-консультант Ицхак Адизес.

В реальности не всё так просто. Многие школьники точно знают, куда хотят поступить, занимаются с репетиторами, учатся даже ночью. Однако при этом ходят «зелёные», невыспавшиеся. Вряд ли можно сказать, что у таких достигаторов горят глаза — скорее, они еле разлипаются. Так дело не пойдёт! Рассказываем, как ставить цели, чтобы достигать их без перенапряжения.

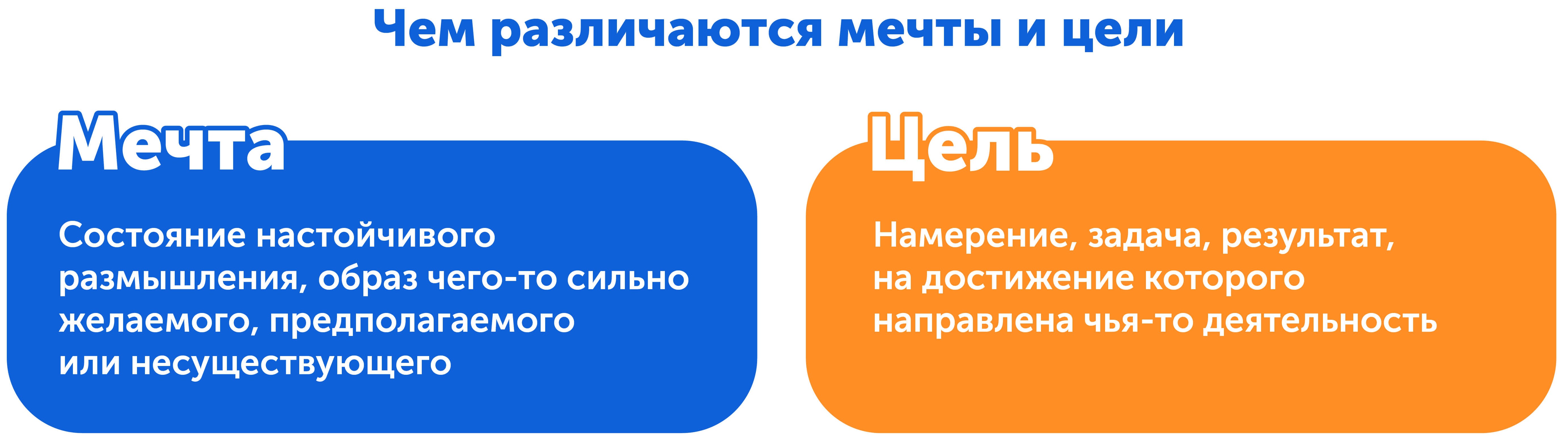

Цель и мечта — в чём разница

Эти слова похожи, оба о чём-то желаемом. Но всё же это не синонимы.

Получается, что мечта — абстрактная картинка, созданная нашим воображением. Человек лелеет в голове образ и ничего не делает. Предположим, пятиклассник Петя грезит о переезде в другую страну: представляет себе симпатичный дом, прогулки у моря, встречи с новыми людьми. И ничего для этого не предпринимает. Тогда переезд для Пети — это лишь мечта.

Цель же вырастает из конкретизированной мечты. Если совсем упростить, то нужно разобрать желаемый образ на составляющие — поставить задачи. Занудно, но если этого не сделать, то фантазии так и останутся только в воображении. Мечта Пети — переехать в другую страну — может стать целью, когда родные Пети договорятся, в какую страну переедут, как, когда и что будут для этого делать.

Анна Жадан, методист онлайн-школы «ИнтернетУрок»:

«Цели и мечты различаются по уровню конкретности и осуществимости. Мечта — это что-то абстрактное, часто недостижимое в обозримом будущем. Цель же — это мечта, подкреплённая конкретными действиями и сроками. У целей чёткие параметры: их можно измерить и, следовательно, добиться. Предположим, школьник хочет стать хорошим музыкантом. Тогда сработают задачи: учить одну новую песню каждую неделю, пройти курс игры на инструменте».

Зачем ставить цели

Цель наполняет наши действия смыслом. Это ответ на вопрос «зачем?». Если ребёнок не понимает, зачем ему учиться в школе, то ему будет тяжело. Придётся всё делать на усилии воли и дисциплине. Это энергозатратно.

Проще, если впереди маячит вдохновляющая цель, например поступление в топовый вуз, интересная специализация, переезд в другой город. Тогда и учёба будет даваться легче. Сил на такую цель будет уходить меньше — не придётся тратить энергию на то, чтобы заставлять себя. Есть и другие плюсы.

Для чего полезно ставить цели:

-

Понять, чего хотим, внести ясность.

-

Делать больше важного, меньше лишнего. Человек, не имеющий цели, хватается за всё, что ему предлагают, кидается из крайности в крайность.

-

Запустить «движущую силу» — процесс внутренней мотивации, начать с достижения небольших, но значимых целей.

-

Увидеть, как изменились мы сами, наше окружение, насколько мы близко к цели, что нужно скорректировать, чтобы путь стал проще, короче.

-

Развиваться — путь к достижению цели начинается с планирования. Этот процесс тренирует ценные способности: предприимчивость, навыки принятия решений, преодоления препятствий.

-

Получить положительные эмоции. Когда мы достигаем цели, организм выбрасывает гормоны радости.

Достигнув цели, мы испытываем эйфорию. Это настолько приятное чувство, что хочется его повторить уже с новой целью. Это основа мотивации.

Анна Жадан:

«Постановка целей учит анализировать свои интересы и возможности, а также координировать действия, приводящие к намеченным результатам. Так школьники развивают ответственность, самодисциплину, учатся управлять временем — эти качества и навыки важны везде: в учёбе, карьере, личной жизни».

Как выбрать цель

Есть две крайности: «Хочу всего, сразу и побольше» и «Не знаю, чего хочу, наверное, ничего». А если цели настолько размытые, то спланировать их достижение толком не получится — нужна конкретика. Предлагаем несколько приёмов, которые помогут грамотно сформулировать цель.

Замедлиться, чтобы помечтать

Цели рождаются из мечты. А её важно «услышать». Рекомендуем однажды остановиться и помечтать — представить себя через год, два, десять. Важно конкретизировать образ: чем занимаетесь, кто вас окружает, как выглядите, как себя чувствуете, где находитесь.

Не стоит себя ограничивать стереотипами и страхами вроде «это дико» или «я не смогу». На этапе мечтаний допускаем, что всё возможно.

Такая мечта — смутная, ещё не оформленная цель. Рассказываем, какие приёмы помогут перенести её из мира фантазий в реальность.

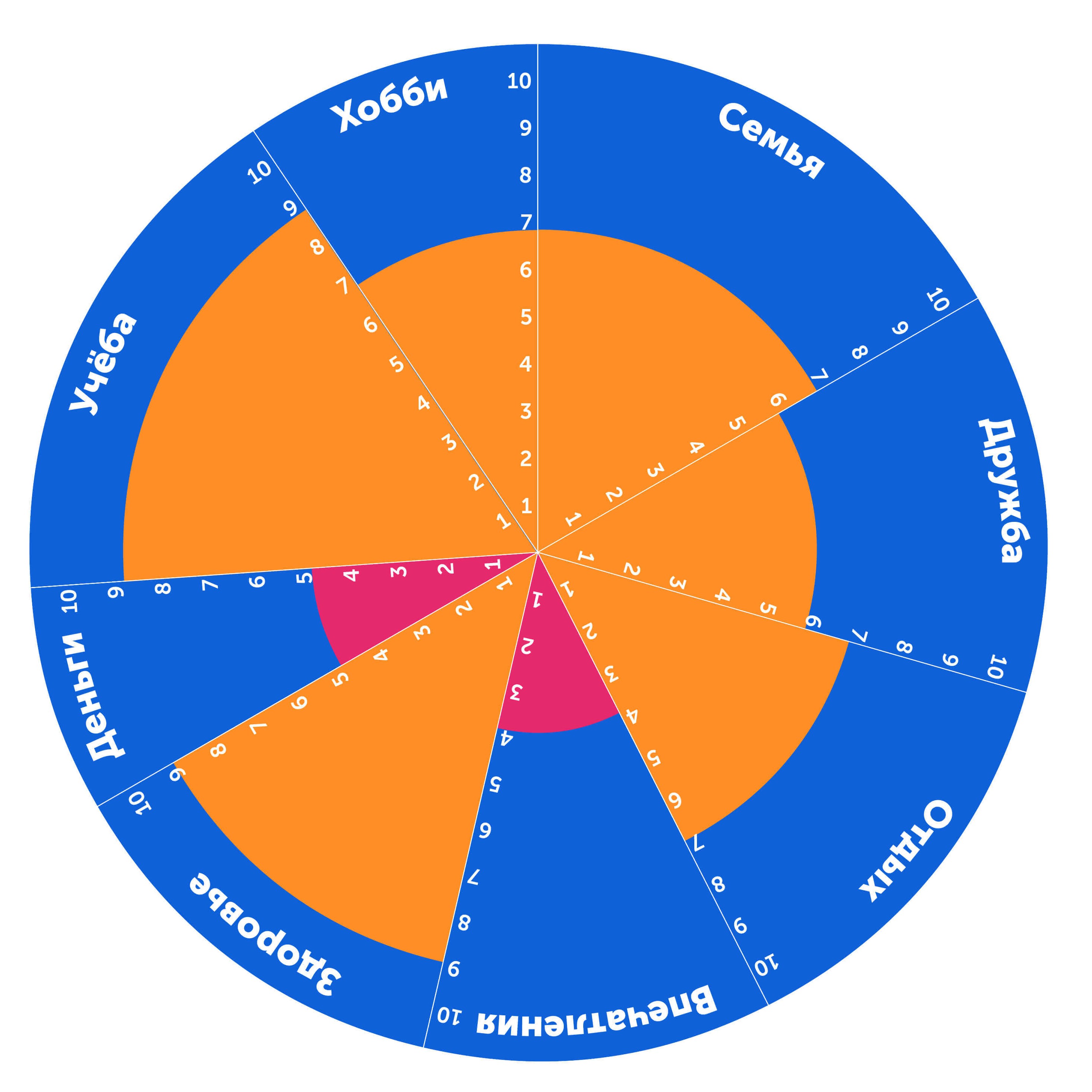

Нарисовать «колесо жизни»

После понимания мечты предлагаем оценить свои ресурсы. В этом помогает инструмент «колесо жизни». Рисуем круг. Разбиваем его на 8 секторов, со шкалой от 0 до 10 каждый. В каждом секторе пишем название важной для себя сферы. После этого оцениваем, насколько довольны той или иной сферой. Отмечаем в каждом секторе баллы от 0 до 10, где 0 — ужас-ужас, а 10 — всё в лучшем виде. Дальше закрашиваем сектора от центра до выбранного числа баллов.

Пример «колеса жизни» для восьмиклассника

Смысл приёма в том, чтобы выявить проблемные области: такие получат меньше всего баллов и будут закрашены меньше остальных. Допустим, меньше всего баллов набрала сфера «Впечатления», хотя «Отдых» заполнен активнее. Скорее всего, у школьника есть время отдыхать, но он выбирает надоевшие привычные способы. Стоит попробовать что-то новое: посетить ближайший город с родными, сходить с другом в кино или театр.

И главное, оцениваем процент проблемных секторов с оценкой ниже 5 баллов. Если таких сфер больше 50 %, то вначале критически важно наладить дела в них, а потом уже ставить цели. Иначе сил может не хватить. А на нашем рисунке автор «колеса жизни» в ресурсном состоянии, может ставить великие цели хоть сейчас.

Создать «сюжетную арку» для цели

Представляем, что наша цель — это цель персонажа книги или фильма. Придумываем «сюжет» и «арки развития». Образ персонажа повышает мотивацию. А ещё мозг лучше удерживает внимание, когда решает творческие задачи, играет определённую роль.

Что продумать в «сюжетной арке» для достижения цели:

-

с какими «врагами» придётся столкнуться, какие препятствия нужно преодолеть;

-

кто будет «союзниками», кто может помочь;

-

какие «квесты» предстоят, какие подзадачи нужно решить.

Использовать метод ментальных контрастов

При постановке целей важно «заземлить» их через проработку сложностей, продумывание путей обхода. Это формирует более реалистичную мотивацию и снижает стресс от проблем, которые неизбежно будут возникать.

Как работает метод ментальных контрастов:

-

Формулируем цель зримо и детально.

-

Воображаем препятствия, которые могут встать на пути.

-

Составляем фразы «если… то…» по принципу: «Если я столкнусь с [препятствием], то я сделаю [конкретный шаг]». Примеры таких фраз для нашего мечтателя Пети: «Если меня не зачислят в английскую школу без гражданства, то я буду учиться в онлайн-школе» или «Если я не смогу найти друзей среди иностранцев за границей, то я буду дружить с русской диаспорой».

Использовать метод обратной хронологии

Этот приём мотивирует мозг конструировать желанный результат и искать самую реалистичную цепочку событий для его достижения.

Как использовать метод обратной хронологии:

-

Представляем, что уже достигли цели к определённому сроку.

-

Возвращаемся «назад во времени»: описываем, что произошло за месяц, за два, за три, за год до сегодняшнего момента.

-

Превращаем «воспоминания» из успешного будущего в пошаговый план.

Задавать себе неудобные вопросы

Минимум раз в неделю полезно сверяться с целью и задавать себе неудобные вопросы о ней. Это помогает «вытащить» наружу неосознанные внутренние противоречия, скрытые выгоды и страхи.

Какие неудобные вопросы о цели стоит себе задавать:

-

«Почему мне может быть невыгодно достичь этой цели?»

-

«Какие негативные последствия могут случиться, если я всё-таки дойду до результата?»

-

«Что я потеряю, если откажусь от цели прямо сейчас?»

Публично пообещать выполнить цель

Заключаем с друзьями или подписчиками своего рода контракт. Обещаем что-то сделать, в случае если не достигнем цели к заявленному сроку. Можно написать в соцсетях: «Если так ни разу и не схожу на пробежку до конца месяца, четыре выходных поработаю волонтёром». Такие обещания создают дополнительную внешнюю мотивацию: страх «потери» времени, репутации или денег. Азартных школьников это часто может стимулировать сильнее, чем абстрактное желание достичь хорошего результата.

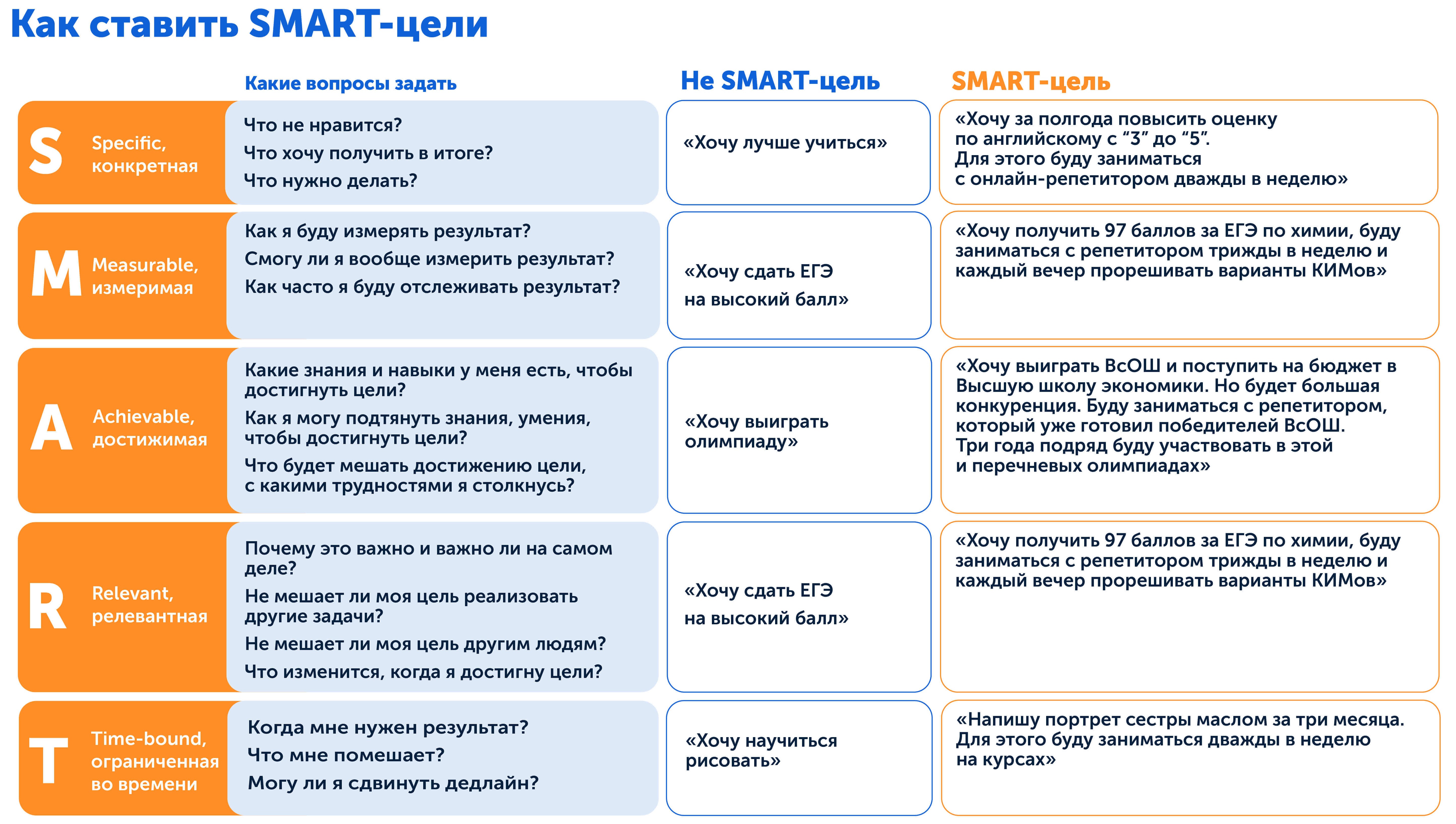

Как сформулировать цель

Наверняка вы слышали о SMART-технологии постановки целей с опорой на пять критериев. Напомним базовые принципы.

Анна Жадан:

«Перед формулированием цели важно понять свои интересы, возможности и ресурсы. Задайте себе вопросы: “Что мне действительно интересно?”, “Что я умею делать?”. На основе ответов начните формулировать конкретные, измеримые и временные цели. Например, если вам нравится рисовать, сформулируйте цель: каждый месяц участвовать в конкурсе или выставке. Это даст повод для творчества, замотивирует развиваться дальше».

Технология SMART подходит не всем. С ней справятся подростки, но младшим школьникам будет сложно. Лучше начинать плавно, с «колеса жизни» или «сюжетной арки». В любом случае при обсуждении целей ребёнка взрослым важно следить, чтобы они были конкретны, измеримы, достижимы, релевантны и ограничены во времени.

Что мешает достигать целей

Часто возникает такая ситуация: цели правильные, поставлены по SMART, есть этапы, понятно, что делать в случае препятствий, — но что-то мешает.

-

Страх неудачи. Может быть, вы не очень уверены в себе или вас демотивирует прошлый опыт, когда вы не смогли достигнуть цели. В таком случае главное — начать. Рекомендуем выбирать не самый сложный первый шаг на каждом этапе.

-

Прокрастинация. Вместо действий человек занимает себя бессмысленной рутиной. Наша статья о прокрастинации поможет выяснить причину такого поведения, а этот тест покажет, кто вы в период бездействия: лентяй или прокрастинатор.

-

Нет поддержки. Окружение может разрушить мотивацию и сбить с пути к цели. Например, школьник решил участвовать в олимпиаде, заниматься с репетитором, а его друзья твердят, что это пустая трата времени — можно не усложнять жизнь и поступить на платное. Из-за таких советов человек может лишить себя перспективы поступить на бюджет. Полезнее окружить себя единомышленниками, чтобы голос скептиков не был единственным.

-

Выгорание. По пути к цели, вероятно, придётся много работать. Если при этом забыть про отдых, то легко выгореть.

-

Паника. Иногда цель настолько масштабная, что пугает своей невыполнимостью. Разумнее разделить её на подцели.

Татьяна Львова, основатель, директор и главный тренер школы бильярда:

«Рекомендую начинать с достижения маленьких целей, а не с больших фантазий. В спорте это называется построением макро-, мезо- и микроциклов.

Макроцель — это главное достижение, к которому нужно идти от года до нескольких лет. На этом пути придётся решить задачи для достижения мезо- и микроцелей. Микроцели — это задачи, которые решаются на тренировках: развитие точности, силы, скорости.

Для большинства профессиональных спортсменов главная макроцель — победа на Олимпийских играх. Её достижение можно оценивать раз в 4 года. Тогда период подготовки можно разделить на 4 мезоцикла по году. За эти средние циклы хорошо бы достичь успеха на чемпионатах города, страны, континента, мира, прочих крупных кубках и турнирах.

В школе аналогичной макроцелью может быть поступление в вуз. Микроцелями могут быть постижение процедуры экзамена, освоение конкретных тем. А мезоциклами — два года учёбы: классические или в экстернате, чтобы выделить на подготовку к ГИА освободившийся год».

Как научить ребёнка ставить цели

Приёмы планирования из этой статьи справедливы и для взрослых и для детей. Однако в обучении школьников стоит учитывать специфику.

-

Предлагаем ощутимые краткосрочные цели. Подросткам сложно заглядывать в далёкое будущее. В 14 лет фраза «Учись, чтобы у тебя была хорошая работа и высокая зарплата» не превращается в мечту и цель. Дети — гедонисты. Они хотят получить удовольствие здесь и сейчас. Полезнее ставить небольшие цели, которые принесут удовлетворение как можно быстрее.

-

Даём почувствовать радость от достижения целей. Создаём ситуацию успеха. Когда ребёнок достиг цели, хвалим его за целеустремлённость, настойчивость и другие качества.

-

Заботимся без перегибов. Когда ребёнку дают всё, что он ни пожелает, мотивация достигать что-то самому не появляется.

-

Помогаем воплощать мечты и цели школьника, а не навязываем свои. У него могут быть другие желания, и это нормально. Чем больше давления, тем больше страха.

-

Верим в мечты ребёнка. Если школьник рассказывает о том, что он хочет стать мореплавателем или получить «Оскар», не нужно смеяться и одёргивать его («Да куда тебе с твоей генетикой и двойками»). Лучше поддержать. Мечты со временем меняются или конкретизируются. Главное — человек будет доверять родным.

-

Показываем пример. Родительский пример важен. Допустим, ребёнок видит, что мама решила стать главным бухгалтером, приложила много сил и добилась своего. Он будет повторять её действия: ставить цели, планировать, справляться с трудностями.

-

Не делаем всю работу за школьника. Отпускаем контроль. Пусть ребёнок поймёт, что в сложных моментах родные его поддержат, но не станут выполнять за него его задачи. Это не только приучает к самостоятельности и ответственности, но и усиливает удовлетворение от проделанной работы.

В теории всё это понятно. На практике нередко возникают сложности. Возьмём для примера проблему: ребёнок саботирует домашние задания. Он знает цель — вовремя выполнять ДЗ. Понимает и задачи — выполнить задание по каждому уроку в отдельности. У школьника есть внутренний стимул — знания, хорошие оценки. Есть и внешняя мотивация — получить поощрение или избежать наказания: двойки, выговора от учителя или родных. Но человек всё равно прокрастинирует.

Худшее решение подобной проблемы — нанять репетитора, который выполнит ДЗ за школьника. Так школьник научится разве что делегировать задание от одного взрослого другому. Намного полезнее научить именно учиться. Не каждый родитель — хороший педагог, как бы сильно он ни любил ребёнка. К тому же сейчас популярно онлайн-обучение. А многие взрослые учились в традиционной школе, поэтому не понимают специфику.

Мы часто слышали о проблеме с домашкой и нашли решение. Наши наставники не выполняют ДЗ за учеников, но учат их делать это вовремя и самостоятельно. Наши педагоги развивают у детей способности управлять временем, расставлять приоритеты, самим находить решение сложных задач. Параллельно развивают самоконтроль, умение критически мыслить, концентрировать внимание, помогают улучшить память. А ещё напоминают школьнику о важных дедлайнах и готовят отчёт для родителей. В итоге мамы и папы контролируют успехи, а не учатся за своих детей. Это на пользу не только учёбе, но и отношениям в семье.

8 (800) 775 4121

8 (800) 775 4121

266

266

27 февраля 2025

27 февраля 2025

Статья

Статья

.png)